自分の仕事や専門領域を見つめ直す

留学をしようと思った理由は何ですか?

- きっかけはお世話になった血管外科の先生からの紹介です。その先生の研究の引継ぎと動脈瘤モデルの作成手術ができそうな血管外科医として連絡をいただきました。紹介だったため留学先はすでに決まっていたのですが、海外研究ができればどこでもいいわけではありません。日本に帰ってきた後に、臨床とつながらないとあまり意味がないと思っていたので、自分の専門領域の基礎研究を選択しました。

どういう目的意識を持って留学をされましたか?

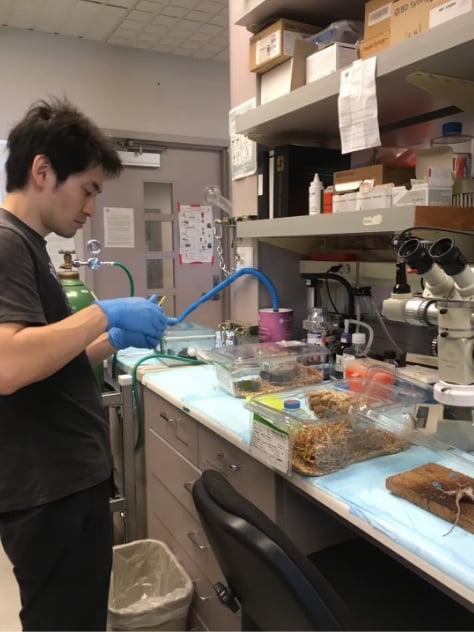

- 基礎研究の勉強をすることと、臨床の現場を離れて客観的に自分の仕事や専門領域を見つめなおす時間を取ることを目的としていました。外科医として臨床をしている中で、普段何気なくしている治療にも、数多くの基礎研究で成り立っているものが多くあることに気づきました。そこから一度は基礎研究に携わって、自分の領域だけでも基礎研究の論文を理解できるようになりたいという気持ちが強くなりました。ちょうど基礎研究を勉強できる場所に悩んでいたタイミングで連絡をいただき、それがたまたまアメリカの大学病院の血管外科の研究室でした。循環器内科の動脈硬化や血管内皮細胞などの研究室が多い中、動脈瘤の研究ができたことは貴重な経験だったと思います。

留学に際して、利用された制度や奨学金について教えてください。

- 利用したのは杏林大学の留学制度のみですが、この制度がなかったら留学できなかったと思います。私の医局は臨床が中心で、基礎研究をできる時間も指導者もなく、博士号が取得できる見込みがない状況でした。しかし、この制度があったおかげで留学ができ、留学先での論文で博士号の申請もできました。今はアメリカに無給での留学はできなくなっており、ある程度の収入が担保されていないとファンディングレターも手に入らず、留学ができないシステムになっているので、杏林に留学制度があって非常に助かりました。

目的を持って臨めば、その後に生かせる経験ができる

日本の病院とアメリカの病院の違いについて、留学をとおして感じたことはありますか?

- 日本では臨床のみをやっていて、アメリカでは基礎研究のみだったので、比較するのは難しいですが、私が留学した大学病院では教育と研究に重点が置かれているという印象を受けました。病院の周りにたくさんの研究室があり、臨床の教授も自分の研究室を持っていて、定期的なミーティングがあります。血管外科の医局では、臨床医もPhDを取るための勉強期間が長く設けられているカリキュラムになっていました。

留学先での印象に残っているエピソードや思い出はありますか?

- プレゼンテーションをしたときのことは印象に残っています。当然ながら英語でプレゼンテーションをしたのですが、「質問が聞き取れるのか」「英語で答えられるのか」と緊張しました。あと思い出として残っているのは、COVID-19の影響を受けたことです。研究室が一時的に閉鎖してしまって研究が進まず、自宅待機する期間が長かったことは辛かったです。ただその分、家族と過ごす時間が増えてnational park巡りなどをして過ごしました。家族との絆はすごく強くなりましたね。COVID-19前は、研究室の人たちや医局のパーティーなどで、さまざまなバックグラウンドを持つ人たちと交流ができて楽しかったです。今も研究室のスタッフからいろいろなアドバイスをもらえて助かっています。

最後に学生や若手の先生にメッセージをお願いします。

- 臨床目的や研究目的など、留学にもさまざまな形がありますが、「何でもいいから海外留学したい」「とりあえず海外で働いてみたい」ではなく、日本に帰ってきた際にその留学先での経験を生かせるようなキャリアパスやキャリアプランを持っておいたほうが、私は良いと思っています。それに合わせて留学する場所やタイミングを選び、チャンスがあればぜひ留学されることをおすすめします。